先週末も出張だった。

残雪と寒気の残る札幌と春のひねもす陽光の東京などを行き来すると、この時期の季節感の地域的落差が大きなことを体が正直に反応してくれる。寒さの中で汗腺が閉じて乾燥した皮膚が、南に向かうと汗腺を開き皮膚に適度な湿度を与えることが良く分かる。北の地では、時々、湿度を補潤する薬用クリームのお世話になるのだが、心もかさつくので、心の補潤も必要なようだ。こうして、南への脱出は、鬱的気分の適度なリスク回避なのかも知れない。

3月13日(土)

羽田からの モノレール沿線は春の気配が濃厚だ。

羽田からの モノレール沿線は春の気配が濃厚だ。

朝から東京への出張。この日は比較的、ゆったりした日程。午後のK学会の理事会に出るべく会場に向かう。議題は多かったが、夏の大会や地域での学会活動報告、教職専門職養成のあり方への学会見解の方向の検討などが主な検討事項であった。開始前に、隣り合わせた、TTKさんの定年退職と4月からの新しい赴任地のお話しを伺う。

定年は、一つの区切り。それぞれの方の仕事と人生のふり返りがある。

定年は、一つの区切り。それぞれの方の仕事と人生のふり返りがある。

K学会理事会散会後、移動する。この日から大学評価学会の大会である。

夕刻には、夏の社会教育全国集会(東京)の課題別集会の内容の討議を世話人で行う。文京シビックセンターで、関係者5人が集まって討議だ。大筋が決まって、これも9時半頃に散会。終了後、帰宅を急がれたAさんや仙台に戻るIさんと別れて、Uさん、Nさんと懇親を深める。談論風発。色々な話題で盛り上がる。終電近い時間にNさんと別れる。ホテルは、比較的近くであったので、歩いて戻った。

3月14日(日)

朝食後、大学評価学会の会場に急ぐ。会場校のTKO大学のサテライト施設は、西早稲田である。最近携帯をiphoneに変えたので、GPSによるナビ機能は方向音痴の僕には便利ではある。

会場のTKO大学のサテライト施設(早稲田キャンパスと言うらしいが)は、早稲田大学の戸山地区キャンパス施設に近い地域の目立たない場所にあった。

会場のTKO大学のサテライト施設(早稲田キャンパスと言うらしいが)は、早稲田大学の戸山地区キャンパス施設に近い地域の目立たない場所にあった。

今年の大会テーマは、「評価制度で現場はどう変わってきたか」である。

今年の大会テーマは、「評価制度で現場はどう変わってきたか」である。

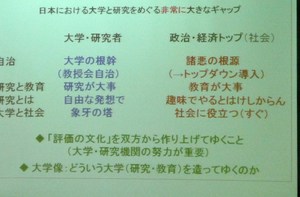

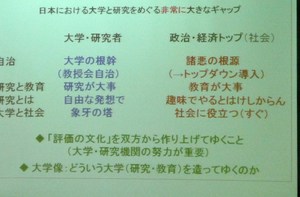

第2分科会 座長の海部宣男氏は、著名な天文学者である。自らの天文学の世界を基盤としながら、明快な研究評価の視点を提示された。

第2分科会 座長の海部宣男氏は、著名な天文学者である。自らの天文学の世界を基盤としながら、明快な研究評価の視点を提示された。

左は、海部氏の基調報告スライドの一枚である。研究評価は、教育評価以上に慎重かつ率直なピアレビューが重要なのだが、政治経済界の視点、マスメデイア、そしてそれらに影響を受ける世論との間には、いまだ多くの溝がある。そしてその溝は深い。

左は、海部氏の基調報告スライドの一枚である。研究評価は、教育評価以上に慎重かつ率直なピアレビューが重要なのだが、政治経済界の視点、マスメデイア、そしてそれらに影響を受ける世論との間には、いまだ多くの溝がある。そしてその溝は深い。

日本は、評価文化の伝統もなく、評価のための評価システム研究も、第三者評価のシステム開発も、また資源財源配分へのルールの形成など多くの問題への合意形成システムが未成熟なままに、「評価」「質保証」の時代に突入したのである。しかも背景には、橋本行革、小泉構造改革などの政治経済の構造改革と連動しての猪突猛進の過去10数年の国による「大学改革」の動きがあった。そして、ほとんどすべての大学(高等教育機関)はその「改革」に引きずられてきたのである。

とくに、2004年の国立大学法人化は、それを加速させた。この間に、見切り発車で、大学改革の色々なシステムが動いてきた。その功罪は、多様な評価があるであろうが、改革を急いだツケが今や大学を疲弊させている。

例えば、大学に課せられている評価は、今やまことに多数あって、教職員は、それにすべて応えているだけで、膨大な労力を奪われてきた。「評価疲れ」というコトバは、大学人の立場を問わず共通の思いとなってきている。そこで、評価とは何かをあらためて考え直し、何をすべきかを確認しようという反省の機運が生じてきたのである。

東大社会科学研究所(社研)の仁田道大教授も、社研所長の経験や労使関係論の専門の見地から、成熟した評価システムのありかたの構築の必要とそれがないままの試行錯誤の数々。もっと平たく言えば、研究も経験もない中での羅針盤なき評価行政の陥穽についての鋭い警鐘を含んだ報告をされた。

東大社会科学研究所(社研)の仁田道大教授も、社研所長の経験や労使関係論の専門の見地から、成熟した評価システムのありかたの構築の必要とそれがないままの試行錯誤の数々。もっと平たく言えば、研究も経験もない中での羅針盤なき評価行政の陥穽についての鋭い警鐘を含んだ報告をされた。

大学評価・学位授与機構の萩上紘一氏は、機構が行っている研究評価の実態とメカニズムを率直に報告された。

大学評価・学位授与機構の萩上紘一氏は、機構が行っている研究評価の実態とメカニズムを率直に報告された。

ここでは、討議されたすべてを紹介することはしない。ただし、興味ある質疑を紹介しておこう。

例えば、一つは、評価疲れの原因が、方法としてのピアレビューの労力の多大さにあり、数値的データによる省力化が疲弊をなくすとの論を提起したフロアの発言があった。それに対して、そういう考えが危険であって、真のピアレビューは労力がかかるが、疲れるものではなく研究者を励ますものであり、ピアレビューが評価疲れの原因であるとの論には賛成できない。研究者相互のピアレビューを放棄したら、必ずや研究の退廃が起きる。データの活用は無論重要であり、参考にすべきであるが、それの使用にあたって、とくに数値的評価には慎重な姿勢が求められるとの海部氏の応答は、共感の持てるものであった。

もう一つは、第三者評価とは何か、また教育評価と研究評価との違い、認証評価と国立大学法人評価との違いは何か、など基本問題への言及があったことだろう。詳しくはここでは書かないが、僕もこの点では、いくつか質問を行った。

学会であるから多様な意見が交わされて良い。

ただし、個別の討議を超えて、僕の胸の中に去来したことは以下のことであった。

なぜ、日本の高等教育研究には、政策批判が少なかったのかという問いである。大学評価学会は、まだその弊を破ろうとする姿勢が強いが、一部の高等教育関連学会には、そうした姿勢は弱い。自らの研究の責任を国民・民衆との接点において確かめる手段が希薄であることも一因であろうか。従って、一部の高等教育評価学・政策研究者たちの歪んだ体質は、政策省庁との親和性にもあらわれている。そして、官房学的・寄生的・政策水先案内・技術的細部研究とでもいうべき内容が生み出されても来た。評価マニュアル開発、大学経営コンサル事業、評価尺度開発とその統計的処理解析技術などもこの中に包摂されてきたといってよい。

少なくとも、これまでは、学問研究においては、公共性、社会的公平性、地域社会への貢献と責任、学問創造における批判の自由、研究・教育の自由と自治などは、大学が大学たり得る担保要件であった。しかし、今は風景は一変している。

いわく、今日の競争的環境における各分野の卓越性の確保、あるいは少しでも多くの外部資金を確保すること、無駄やゆとりの排除を行き渡らせること、とりわけ人件費の削減をはかり非正規職員の雇用や民営化を推し進めること、成果主義的評価による事業の効率性の確保などが至上命令とされてきた。これらは、政策推進側にとっては、錦の御旗である。

いきおい高等教育世界では、権力をもつ政治政権政策への追随や、選択と集中を原理とした資金提供者への追従、評価ランキング文化の中での優位性の確保などが、恥じらうことなく大手を振ってまかり通る雰囲気が生み出されつつある。

そのような「改革」推進者は、大学の自治だ、学問の自由だなどという青臭いことを言っても無駄である。それは、負け犬の遠吠えである。高邁な理念だけでは経営はできない、ともかく競争に勝ち、お金をとってきて、なんぼである。・・・などという、およそ、身も蓋もない「本音」の議論を、巧妙に公式の記録に残らない形で展開している。ただし、各大学の経営協議会の議事録を丹念に読めば、その中に類似の発言があることに驚かれることになろう。いずれにしても、こうしたがさつな議論が大学を覆い始めているという現実を直視するところから、我々は出発すべきである。

こうした御用学ともいうべき政策(評価)科学や歪んだ排他的競争的人間観によって支えられる大学経営が、究極的に人類社会にもたらすのは、人倫規範の維持向上の放棄と社会・自然・人間的環境の不可逆的損失への加担である。こうしたことが、この間、台頭してきた新自由主義的財政原理とアカデミックキャピタリズムが生み出す害毒であり、副産物であると僕は思う。それは、権力と民衆との関係性において、そもそも何のために、誰のために、どこに足場を置くのかの哲学のありようの問題である。

午後の第四分科会では、「「国立大学法人評価」は国立大学に何をもたらしているか」がテーマであった。日永龍彦(山梨大学)氏の基調的提案、光本滋(北大)、佐藤仁(九大)、両氏の報告がなされ、その上で質疑応答があった。日永氏からは、国立大学の「評価」をめぐる二つの「改善」(自律的、他律的)と上からのアカウンタビリテイの強調がもたらしてきた現実はどうなっているのかと問題提起がなされ、ただただ批判ではなく、データに基づく「改善」の方向の提示が要望された。光本、佐藤両報告は、国立大学法人評価のその構造的メカニズム解析と「評価」書作成の実際の「現場」からのリアルな報告を提供されたが、その結論は、批判を抜きにはこの問題の解明の前進がなされないという厳しい側面があぶり出されたと言える。

たとえば、第一期の中期計画・目標(2004-2009)の総括が最終的に、2010年3月になされたが、間をおかず、2010年6月に新たな第二期の目標・目的の確定がなされるとすれば、わずか3ヶ月の間に評価と運営交付金の配分が決定されることになる。3ヶ月間では、そのような時間的な余裕のある訳はなく、従ってあらかじめ前倒しされた4年目には、その作業が開始されているが、それは、年度ごとの細かな短期的総括によって補填されているのであるから、本来の自主的な中期的なスパンでの改革を制約してしまっている。長期的で結果が予測しがたい研究や教育は勢い計画からは外されていくことになり、評価を良くするための評価技術がもっぱら検討されるという悪循環を生み出してきた。しかも、最終的な運営交付金決定権限は財務省にあり、省庁の達成度評価は総務省が握る中で、文科省は非力である。大学評価・学位授与機構は、各大学に対し、もっぱら評価枠組み、方法技術を指導し、各大学評価担当室は、それらをスムーズに水路に流し込むような指導を各部局に行う。そうしてできあがった分厚く厚化粧された報告書は、文科省に提出される。このプロセスには膨大な労力が注がれて、「評価疲れ」を生み出していることは、誰もが実感するところである。しかも、当初は、自己評価が基本であって、一律に相対評価はしないという約束を破ってまでも作成が急がれてきたのである。

ところが、このような大学人の「評価疲れ」とは無関係に、実際には財政配分の財務省の「政策評価」には殆ど活用されないという事実が横たわっているのである。これは、大学人にとっても「悪夢」、政策推進側にとっても「悪夢」であるという事態が展開しているのである。

最近のコメント